(GEA Distribuciones Gráficas 2000)

|

C/Langreo 2-4ºC/5º. 33206 GIJON Tlf:985356766 email: jaranda@netcom.es |

|

|

(GEA Distribuciones Gráficas 2000) |

|

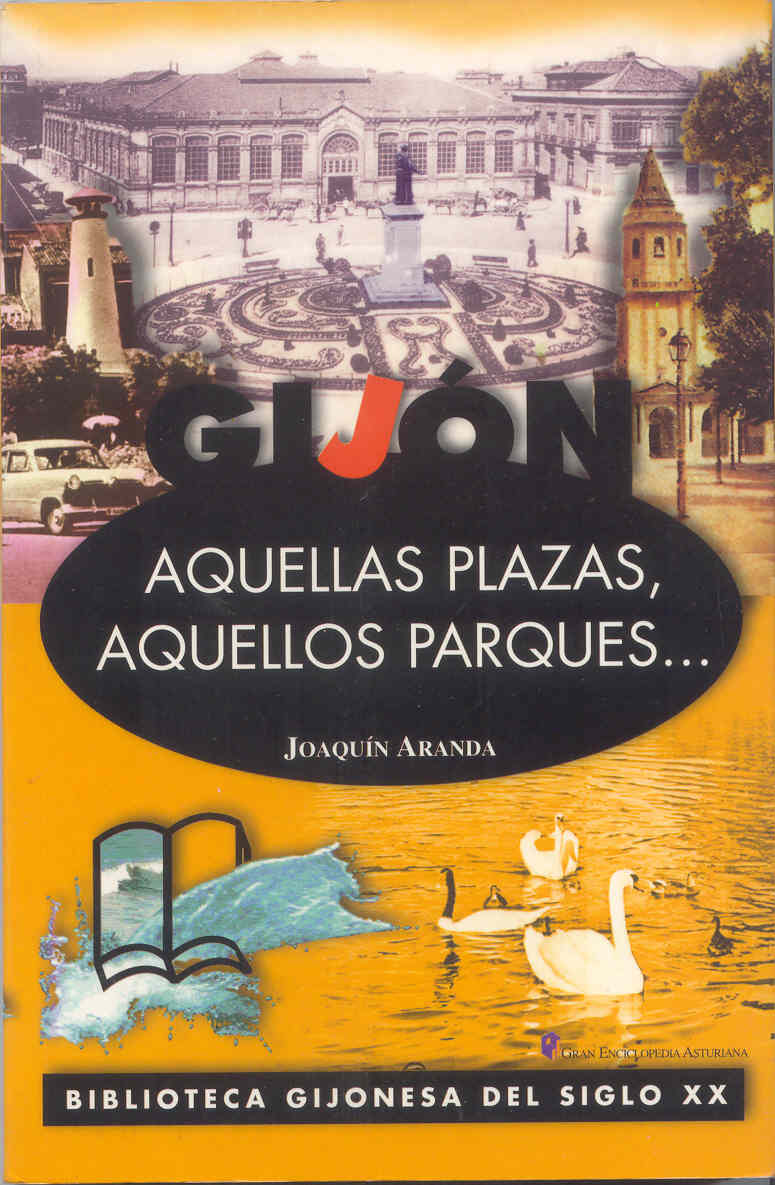

"Uno de los sistemas que componen las ciudades son las plazas. Junto con las calles y los patios conforman el conjunto vacío entre edificaciones cuya misión principal es la de permitir la iluminación y ventilación de las piezas habitables que abren a ellos. La frontera de separación entre lo que es calle y plaza, e incluso entre patio y plaza, no está definida. Y mucho menos entre lo que es un parque y una plaza. En general se define como "plaza" aquel espacio libre en el que las proporciones entre longitud y anchura no son excesivamente grandes, siendo punto de confluencia de varias calles, facilitando el tráfico o la separación de circulaciones rodadas y peatonales. Por "parque" se entiende aquel de mayores dimensiones que la plaza, sin vinculación especial hacia el tráfico que le rodea y en el que la gran abundancia y variedad de árboles y plantas lo convierten en lugar idóneo para el descanso y recreo. En su historia la plaza era el lugar de la villa donde los vecinos y comarcanos se reunían para celebrar los mercados, las ferias y las fiestas públicas. En general era un terreno indiferenciado, sin árboles ni vegetación, situado en zona céntrica o en los aledaños de las poblaciones que por sus dimensiones permitía una gran afluencia de personas para realizar sus actividades comerciales, religiosas o lúdicas. Ha de ser, tras la obligación fijada por los Reyes Católicos en 1480 para que cada villa dispusiese de un edificio para Cabildo, cuando uno de estos espacios llegará a convertirse en la Plaza Mayor de la ciudad. En ella, además del reducto Consistorial, se solían construir otros edificios singulares, como la iglesia, la lonja o la cárcel. Elemento formal característico son los soportales de las casas que la rodean, en general habitadas por los mercaderes que en ellas operan y que facilitarán sus transacciones mercantiles al convertirse en un instrumento de defensa ante los rigores del tiempo, ya sea del calor o de la lluvia. Entre los siglos XVII y XIX se proyectarán "plazas mayores" de nueva planta ya con el diseño necesario para el nuevo uso y en los que, por supuesto, el frente principal será ocupado por la Casa Consistorial o Ayuntamiento. Siguen siendo "plazas duras" sin arbolado, cuya misión fundamental de ser la disponibilidad para ser masivamente ocupadas para todo tipo de actividades, desde las corridas de toros hasta los ajusticiamientos..." (Fragmento del comienzo del libro) |

|

|